CUENTO

CUENTO

L A M A G A

* Gonzalo Málaga Ortega

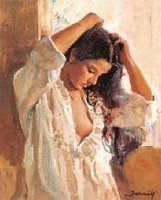

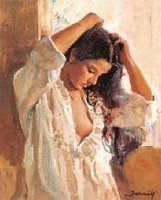

ES UN FASTIDIO abrir los ojos y todavía tener sueño. Diez de la mañana del domingo. El celular suena, insistentemente, en algún lado de la habitación. Salgo de la cama, casi tropezando… y la veo: de lo más bien, sentada en el piso, tomando un vaso de leche mientras lee uno de mis libros. Tengo que frotarme la cara y acercarme para verla mejor. Es una mujer joven, de figura agradable. Sigue sonando el teléfono, lo encuentro debajo de una camisa, contesto, me cuelgan. La mujer ha cerrado el libro y me observa. Se levanta, soltando un aroma delicado, y se sienta en mi cama. La veo a los ojos, sé que no la he visto antes:

-¿Quién eres?-. Ella mira la puerta del baño: de allí sale una niña, como de nueve años, que va a sentarse a su lado.-¿Quién eres?- le repito. Silencio. Me mira de frente, sonríe: “Soy la Maga”. -¿Qué? ¿Crees que has salido de Rayuela?-. “No seas tonto, soy la Maga, hago magia”.-¿Y esa niña…?-. “Es tu hija”. -¡Ah nooo! No me importa si eres la Maga o el último cronopio del mundo; te aseguro que no soy padre de nadie…-. “No seas tontito, hemos venido para que nos conozcas…”, empezó a contestarme con dulzura.-Espera, espera… esta niña, es igualita a ti… acepto que podría decirse que tiene un aire mío; pero yo nunca me he acostado contigo: es más, ¿es la primera vez que te veo!-. “Nunca dije que lo hayamos hecho; sólo dije que soy la Maga”. -¿Qué maga ni qué ocho cuartos!, ¿cómo entraste aquí?-. “Dejaste la llave en la puerta, deberías ser más cuidadoso”. Y tiró el juego de llaves a mis manos. “No las necesito, puedo ir a cualquier sitio al que vayas. Soy la Maga, no lo olvides”. Decido cambiar de tema, veo el piso: los vasos con restos de leche y las miguitas de galletas de chocolate: -Veo que ya desayunaron, ¿cómo se llama tu hija?-. “Nuestra hija”, me corrige, acariciando el cabello de la niña. “¿No te parece bonita?”, la niña me mira y sonríe. “Debemos ponerle un nombre, ¿qué nombre te gustaría darle, mi vida?”. –Ponle tu nombre- le contesto con frialdad. “¿Y si le ponemos un nombre tuyo y otro mío? ¿Qué te parece Carla, por ti; y Patricia, por mí?”. –Creo que este sueño está durando demasiado; voy a despertarme, si no te importa-. Y le di la espalda, yendo a la ducha. Me dejé envolver, cada vez más conciente, por el agua fría. Al salir encontré mis lentes donde los había dejado la noche anterior, sobre el lavabo. Regresé a mi cuarto, feliz de sentirme despierto… y la tal Maga todavía estaba en mi cama. Ahora sí pude verla bien: era endiabladamente bella. Hablaba con la niña: “…los lentes le quedan bien, ¿no te parece?”. La niña asintió. –Bien, bien, bien- dije, repitiendo a propósito la palabra, como para dar un discurso, pero queriendo ser breve: -Supongo que necesitan un lugar donde quedarse, veo que trajiste el diario de hoy; habrá que ayudarles a buscar un sitio, otro sitio, ver los clasificados, ¿me entienden?-. La Maga, o Patricia, o quienquiera que fuese, me miró con cara de miedo. -¿Qué pasa?-. Silencio; más cara de miedo en la Maga; y más espacio de silencio, hasta que dijo: “Está bien, no podemos obligarte a que nos quieras” (ahora con cara de perrito lastimado). “Pero tienes que hacernos un favor, y nos vamos”. -¿Un favor? ¿no querrás dinero?- le dije. ¡No! ¡Estamos en peligro; ella, tu hija, puede desaparecer en la nada; y yo, la madre de tu hija, puedo perder mis poderes!”. –Está bien, dime, ¿qué debo hacer?- con tal que se vaya esta loca, pensé para mí. “Mi magia es simple; altero las causas y los efectos; hago que surjan consecuencias de hechos aún no sucedidos… pero necesito, en algunos casos especiales, que luego de aparecido el prodigio se dé lo que lo hubiera originado…”. –Espera- la interrumpí –háblame claro-. Bajó los ojos, luego volvió a mirarme y me dijo con suavidad: “Necesito que hagamos el amor… sin preservativos, tal y como haríamos para tener una hija”. Comenzó a quitarse la ropa: cayó la blusa al suelo, cayó también el brassiere, y dos senos como frutas frescas se levantaron hacía mí, invitándome a desayunar; luego cayeron la larga falda de algodón de la India y las braguitas blancas; y había algo en su mirada… estábamos solos, la niña se había ido a la sala al inicio del diálogo… algo en su mirada; de desesperación, de súplica, que hizo que no le contestara nada, que me reuniera con ella en la cama. Hicimos el amor una y otra vez… hasta que llegado el ocaso estuvimos de acuerdo en que nuestra hija no desaparecería en la nada, y en que mi maga no perdería sus poderes.

Empezamos a convivir, saqué mis ahorros del banco; compramos dos juegos de dormitorio, uno para nosotros, otro para Carlita; y también más ropa para la Maga y para la pequeña; en fin, todo lo que es necesario añadir para que el departamento de un soltero se transforme en el departamento de una familia. Me mejoró el humor, ascendí en el trabajo, me aumentaron el sueldo… Así pasaron, deliciosamente, los días, con la Maga en casa, sin usar sus poderes; ya que, tratándose de la regularización de la regla universal de las causas y los efectos aplicada a la concepción de una hija, la Maga necesitaba descansar durante tres semanas y media. Y llegó el día veintisiete, que habíamos estado esperando para mayor seguridad. Pedí permiso en el trabajo, para salir más temprano. A las cinco de esa tarde regresé a mi casa; feliz de tener a mi Maga, a mi hija, y listo para ver los nuevos prodigios que me había prometido para cuando recuperara sus poderes. Abrí la puerta… y vi el interior del departamento, completamente vacío; no quedaba ni un mueble, ni un foco, ni siquiera la ducha en el baño. En una pared, donde habían estado mis libros, encontré escrito en letras de carlita: “¿De verdad creías en la magia?”.